随着移动设备占据全球互联网流量的68%以上,搜索引擎算法的重心已从桌面端彻底转向移动端。谷歌的移动优先索引机制明确表示:无论用户使用何种设备搜索,排名结果均基于网站的移动版本质量。这一变革意味着,传统的内容布局策略必须重构屏幕尺寸的缩小、触控交互的复杂性、碎片化使用场景,都在倒逼内容呈现方式的革新。

移动优先的内容适配

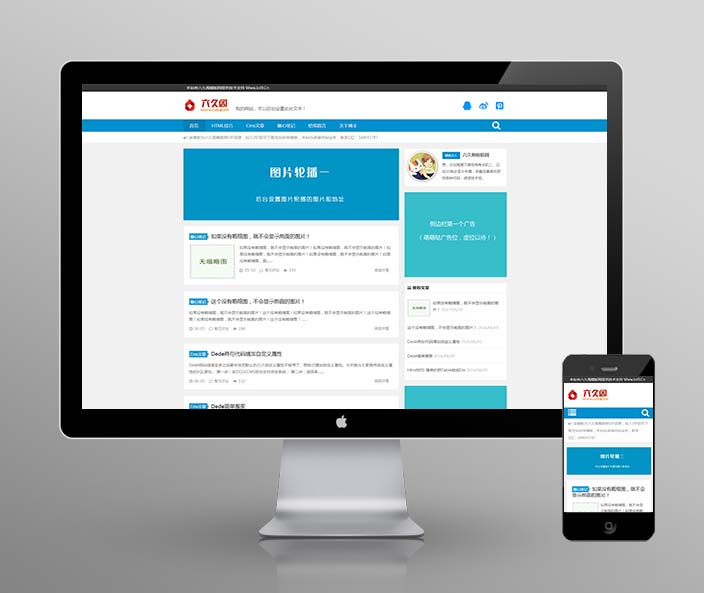

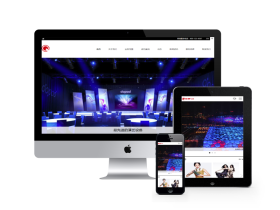

移动端内容布局的核心矛盾在于如何在有限屏幕内传递完整信息,同时避免视觉拥挤。响应式设计(Responsive Design)并非简单的页面缩放,而是通过CSS媒体查询实现元素动态重组。例如,桌面端的四栏图文排版在移动端可自动折叠为单列,图片尺寸按比例压缩但保留核心视觉焦点。这种技术不仅提升跨设备兼容性,还能避免因内容隐藏导致的SEO降权。

内容呈现的优先级需重新排序。研究表明,移动用户在前3秒内未获取核心信息时跳出率高达53%。首屏应放置标题、CTA按钮及关键数据,次级信息通过“渐进式披露”(Progressive Disclosure)设计展开。例如,电商产品页将规格参数折叠为“查看更多”标签,既保持页面简洁,又确保搜索引擎爬虫能抓取完整内容。

速度与性能的极致优化

移动端加载速度每延迟1秒,转化率下降7%。优化策略需兼顾技术层与内容层:技术层面采用WebP格式替代JPEG,图片体积平均缩减30%;启用懒加载技术(Lazy Loading),首屏资源优先加载,非可视区域内容随滚动触发。某旅游网站在启用懒加载后,移动端跳出率降低22%,页面停留时长增加19秒。

内容分发网络的动态调整同样关键。通过DNS预解析(DNS-Prefetch)提前建立与CDN节点的连接,可将TTFB(Time to First Byte)缩短至200毫秒以内。例如,新闻类网站在文章页预加载相关推荐内容的CDN资源,用户点击时实现瞬时跳转,这种“预测性加载”使交互流畅度提升40%。

交互体验的触觉革命

触控操作的特性要求内容布局符合人体工程学。热区(Touch Target)尺寸需大于48×48像素,间距保持8像素以上防止误触。测试显示,将导航菜单从顶部移至底部拇指热区后,用户点击率提升35%,尤其在单手持机场景下,底部导航的F形浏览路径更符合自然手势。

动态反馈机制是降低认知负荷的关键。当用户长按图片时,通过微动效(Micro-Animation)提示保存或分享功能;表单输入错误时,振动反馈配合颜色变化能在0.1秒内传递错误信息。这些细节使移动端任务完成率提高28%,间接降低因操作挫败感导致的页面跳出。

本地化与场景化内容重构

移动搜索中53%的查询包含本地意图。内容布局需嵌入地理位置敏感元素:餐饮类网站在移动端首屏突出“距您1.2公里”的标签,并自动调用地图API生成动态路线图。这种设计使本地商户的点击率比传统列表页高3倍,且用户留存时长增加1.8倍。

场景化内容匹配需要算法介入。通过分析用户所处环境(如通勤时段、Wi-Fi连接状态),动态调整内容密度。例如,地铁通勤时推送短视频摘要,Wi-Fi环境下展示深度长文。某知识付费平台的AB测试显示,场景化布局使内容消费率提升41%,用户次日回访率增加27%。

结构化数据的语义渗透

移动端富媒体搜索(Rich Results)依赖结构化数据标记。视频类内容添加VideoObject schema后,在要求中的展现面积扩大70%,点击率提升22%。FAQ页使用QAPage标记,可使语音要求匹配准确率提高35%,尤其在医疗健康领域,结构化问答的流量获取效率比纯文本高4倍。

语义化标签(Semantic HTML)的深度应用同样重要。使用